【B2B】メルマガの頻度は週1がベスト?リサイクルリードを掘り起こせ!

この本に書いてあって凄く勉強になったので、社内のマニュアルとしてもブログを書きます。(生成AIを一部使っています)

メルマガの頻度は売上に直結するのか?

営業活動や集客の場面では、すぐに契約や購入につながらないお客様も少なくありません。こうした「今は必要ないけれど将来的にお客様になる可能性がある人」に対して、どのくらいの間隔で連絡を取るかは、実は売上に大きな影響を与えます。全く連絡を取らずに時間が経てば、せっかくのご縁も自然に薄れてしまい、いざ必要になった時に思い出してもらえません。逆に、頻繁すぎる連絡は押し売りのような印象を与えてしまい、避けられてしまうこともあります。そこで重要になるのが、距離感を保ちながら定期的に接触を続けるための「配信の間隔」です。特に、関心がまだ高くない相手には、週1〜月に1回程度の軽いメールや電話でのフォローが効果的です。

距離感を保ちながら続けられるメールの強み

直接会ったり電話をかけたりするのは相手にとって負担になる場合がありますが、メールであれば適度な距離を保ちながら情報を届けられます。久しぶりにやり取りする相手でも、短い文章で近況を伝えたり、「最近の業界ニュース」や「役立つ小ネタ」を共有したりするだけで、関係は途切れにくくなります。特に過去に名刺交換をした方や、一度商談をしたものの成約に至らなかった方にとっては、メールは「思い出すきっかけ」になりやすいものです。営業担当が1件ずつ電話でフォローするのは時間も労力もかかりますが、メールなら一度に多くの人に届けられ、相手が興味を持った時だけ反応してもらえます。こうして負担を減らしながら接触を続けられるのは、メールならではの強みです。

配信頻度が成約数に与える影響

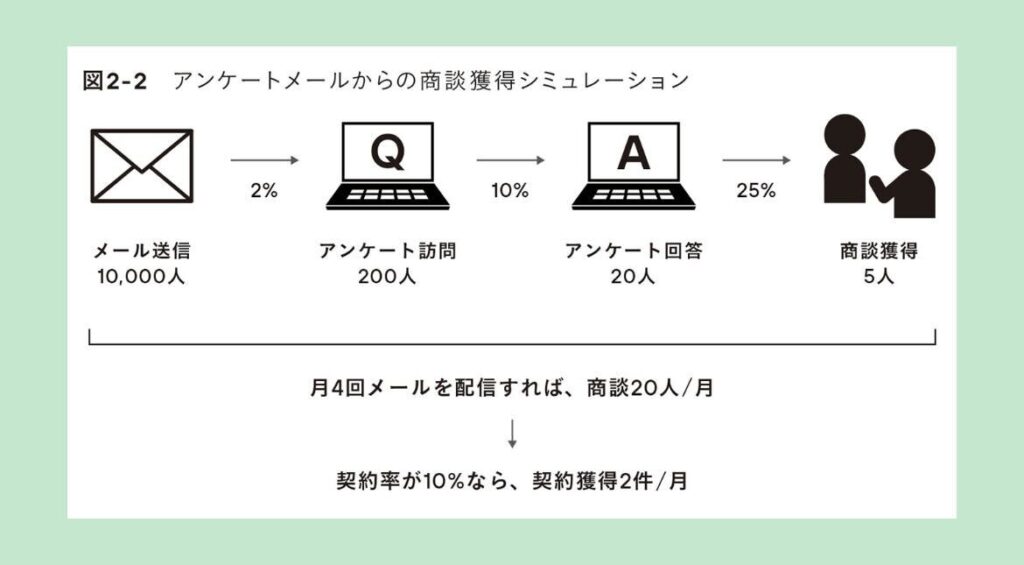

例えば、関心が低い見込み客に月1回程度のメールを送り続けると、少なくとも年に12回は自社の存在を思い出してもらう機会が生まれます。その中で、タイミングよくニーズが発生したときに「そういえば最近メールをもらっていた会社があった」と思い出してもらえる確率が高まります。一方、半年以上まったく連絡をしない場合、名前や会社自体を忘れられてしまうリスクが大きくなります。実際に、1万人のリストに月1回メールを配信し、加えてアンケートで興味のある人だけを抽出してフォローした事例では、毎月安定して商談機会が生まれ、その一部が契約に結びついています。このように、売上に直結するのは単発のアプローチではなく、距離感を保ちながら継続的に接触し続けることなのです。

効果的なメルマガ配信頻度の決め方

メルマガを配信するときに、多くの人が迷うのが「どれくらいの間隔で送れば良いのか」という点です。頻度は高ければ高いほど目に留まる機会は増えますが、同時に「多すぎる」と感じられてしまう危険もあります。逆に間隔が空きすぎると、読者の記憶から自社やサービスが薄れてしまい、必要な時に思い出してもらえません。大切なのは、自分のビジネスや顧客層に合わせたちょうど良い間隔を見つけることです。これは一度決めたら終わりではなく、反応を見ながら調整していくことが効果的です。

週1回・月1回・毎日配信、それぞれのメリットとデメリット

週1回の配信は、存在感を保ちつつも受け取る側の負担が少なく、多くの業種で無理なく続けられる頻度です。情報が新鮮なうちに届けられるため、反応率が安定しやすいという特徴もあります。月1回の配信は負担がさらに少なく、長期的な関係を築くうえでは嫌がられにくい反面、接触回数が少ないため機会損失の可能性があります。毎日配信は情報を常に届けられるため、一部のファン層やニュース系のコンテンツには有効ですが、内容が薄くなったり購読解除が増えるリスクも高まります。頻度を高くするほど継続的なコンテンツ作りの労力も増えるため、自社のリソースも考慮する必要があります。

BtoBとBtoCで異なる最適頻度

企業向けのサービスや商品を扱うBtoBでは、購買の意思決定に時間がかかる傾向があります。そのため、毎日のような配信は必要なく、週1回や月2回程度の接触で十分効果が期待できます。一方、一般消費者向けのBtoCでは、商品の入れ替わりやキャンペーンが多く、タイムリーな情報発信が重要になるため、週2〜3回、場合によっては毎日配信も選択肢になります。いずれの場合も、配信頻度は相手の行動パターンや情報の更新頻度と合わせて調整することが大切です。

開封率・クリック率から見る頻度の目安

配信頻度を判断するうえで役立つのが、メールが実際にどれくらい読まれているか、またリンクがクリックされているかという数値です。配信回数を増やしても開封率やクリック率が大きく下がるようであれば、頻度が高すぎるサインかもしれません。逆に、配信間隔を少し短くしても反応が安定している場合は、接触回数を増やす余地があります。最初から正解の頻度を見つけるのは難しいため、まずは標準的な週1回程度から始め、数値と反応を見ながら最適なリズムを探るのがおすすめです。

高頻度配信でも嫌われないためのポイント

メルマガの配信頻度を上げると、それだけお客様の目に触れる機会は増えますが、同時に「しつこい」「もう読みたくない」と感じられる危険もあります。そこで大切になるのが、内容の作り方です。単に売り込みの文章を繰り返すだけでは、読む前に削除されたり、購読を解除されてしまう可能性が高まります。配信回数が多くても嫌われないメルマガは、読む人にとって役に立つ情報や、ちょっとした気づきを与えてくれるものです。売上に直結する情報だけでなく、業界のニュースや使える豆知識、日常に役立つヒントなどを織り交ぜることで、「読む価値がある」と思ってもらえます。

「適度な距離感」を保つコンテンツ設計

お客様との関係は、近すぎても遠すぎても長続きしません。メルマガでは、この「距離感」の調整が重要です。例えば、過去に一度しか会ったことがない相手に毎日商品案内を送り続ければ、押し売りのように感じられるでしょう。一方で、半年以上何の連絡もなければ、存在自体を忘れられてしまいます。そこで、売り込み一辺倒ではない柔らかい内容を交えて、自然に接触を続けられる形にすることが大切です。近況報告や季節の話題、業界の変化などを挟むことで、相手にとって負担にならず、心地よい距離を保ちながら関係を維持できます。

件名と本文の作り方で反応率を維持する方法

メールはまず件名を見て開封するかどうかが決まります。件名が長すぎたり、宣伝色が強すぎると、それだけで読まれなくなってしまいます。短く分かりやすい言葉で、読むと得られる価値がすぐに伝わる件名を心がけましょう。また本文は、最初の数行で興味を引くことがポイントです。長文の場合は、重要な内容を冒頭に持ってくると最後まで読まれる可能性が高まります。売り込みの場合でも、いきなり商品の説明から入るのではなく、相手の状況や課題に寄り添った導入にすると、反応率が下がりにくくなります。

メルマガ頻度と連動させる施策:アンケート活用術

メルマガは送るだけでは成果につながりにくいこともあります。そこでおすすめなのが、アンケートを併用する方法です。配信したメールにアンケートのリンクを添え、相手の状況や関心を把握できるようにします。これにより、単なる情報提供から一歩踏み込み、お客様と双方向のやり取りが可能になります。アンケートは短く、答えやすい形式にすることで回答率が上がります。

配信後の反応率を高めるアンケートの作り方

アンケートは、質問数を多くしすぎず、数分で終わる分量にまとめることが重要です。質問内容は、相手が答えやすく、かつ今後の営業活動に役立つ情報を得られるものにします。例えば「現在の課題は何ですか?」や「次回の商談を希望しますか?」など、シンプルで目的がはっきりした設問が効果的です。また、回答後にお礼のメッセージを表示することで、好印象を残すことができます。

商談につながる顧客だけを効率的に抽出する方法

アンケートの回答をもとに、すぐに行動に移せる顧客を絞り込みます。例えば、商談希望やサービスに関する質問をしてきた人を優先的にフォローすれば、無駄なアプローチを減らせます。こうして関心の高い顧客だけにメールや電話でアプローチすることで、時間と労力を有効に使え、商談化の確率も上がります。この方法を継続すれば、定期配信のメルマガが単なる情報提供の場から、実際の契約に結びつく強力な営業ツールへと変わります。

実例:週1回配信で月間20件の商談を生むメール戦略

メール配信は「ただ送ればいい」というものではなく、配信頻度と内容、そして送る相手のリストの質によって成果が大きく変わります。ここでは、週1回の配信を軸に、月間で安定して20件の商談を生み出すメール戦略の実例を紹介します。ポイントは、興味や関心がまだ高くない相手にも嫌がられない頻度で接触を続けながら、商談のきっかけを逃さない体制を整えることです。

配信リストの規模と想定反応数

まず前提となるのは、配信する相手のリストの規模です。この例では、過去に名刺交換をした相手や一度商談を行ったことがあるものの成約に至らなかった相手を含めた約1万人のリストを使用します。週1回、このリスト全員にメールを配信すると、平均して約2%、つまり200人前後がメール内のリンクやアンケートにアクセスします。そのうち、回答や反応を示すのはおよそ10%、つまり20人程度です。この20人は、少なくとも何らかの興味を持っている層であり、ここからさらに絞り込むことで効率よく商談を設定できます。

成約までのシミュレーション

20人がアンケートに回答した中で、実際に商談を希望するのはおよそ4分の1、つまり5人前後と想定されます。この5人と個別に打ち合わせやオンライン面談を行い、そのうち10%、つまり1〜2件が契約に至る計算です。これを毎週繰り返すと、月間で約20件の商談が生まれ、その中から安定して2件程度の成約を確保できる可能性があります。数字だけを見れば小さな成果に見えるかもしれませんが、月間2件の契約が高単価な商品やサービスであれば、売上へのインパクトは非常に大きくなります。さらに、このサイクルを回し続ければ、コールドリードや休眠顧客の中から新たな契約を掘り起こすチャンスも広がります。

この方法の強みは、営業担当が一件ずつ電話で掘り起こすのではなく、メールという低コストかつ効率的な手段で見込み度の高い層を自動的に浮かび上がらせる点にあります。週1回という適度な頻度で接触を重ねることで、売り込み感を抑えつつも「思い出してもらえる機会」を確保できるのです。