コンバージョンリンカーとは?GTMとGoogle広告で成果をちゃんと測るための基本!

- GTMユーザーが必ず知っておくべき仕組みと理由

- そもそも「コンバージョンリンカータグ」ってなに?

- GTMを使っているなら、リンカーは必須のパーツになる

- サブドメインや別ドメインをまたぐときは追加設定が必要になる

- Meta(旧Facebook)広告との違いに注意しよう

- 設定しないとどうなるのか?広告効果を見失うリスク

- 広告の“本当の成果”を知るために、最初に入れるべきタグ

- 一度サイトを離れたユーザーは、広告の効果としてカウントされないの?

- URLの情報は一時的。では“残す”ために必要なものとは?

- クッキーって何?初心者でもわかる“ウェブ上のメモ帳”の役割

- クッキーに情報があるから、あとから来た人でも広告成果になる

- コンバージョンリンカータグがなければ、この仕組みは動かない

- 結論:広告成果を正しく測るには“見えない保存”の仕組みがカギになる

GTMユーザーが必ず知っておくべき仕組みと理由

Google広告を活用していると、誰しも一度は「この広告、本当に成果に繋がっているのかな?」と疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。広告費をかけて集客する以上、クリックされたその先で商品が売れたのか、資料請求が発生したのか、問い合わせがあったのか。こうした一連の流れを正しく把握するためには、コンバージョン計測の仕組みが必要不可欠です。

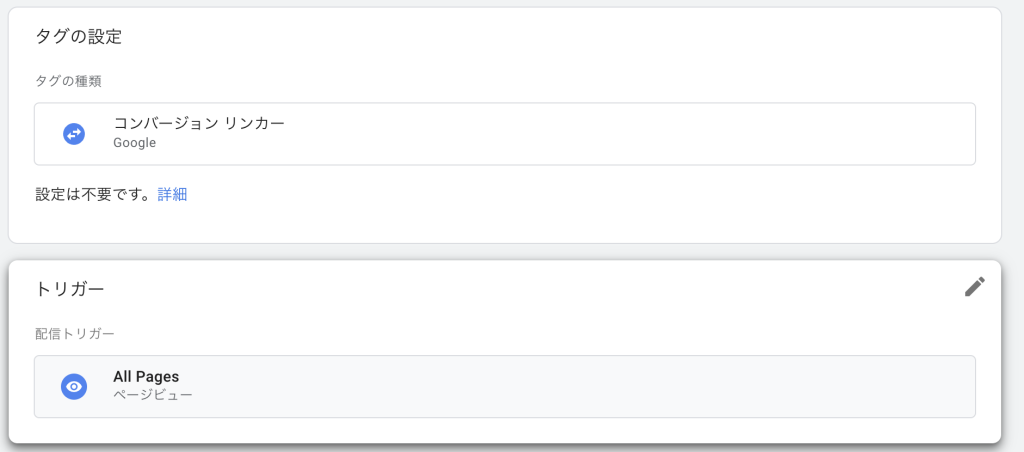

この“広告クリックから成果発生まで”を結びつける役割を果たしているのが、「コンバージョンリンカータグ」です。特にGoogleタグマネージャー(GTM)を使って広告タグを管理している場合、このリンカータグを正しく理解していないと、せっかくの広告成果が計測されず“取りこぼし”が発生してしまうこともあります。だからこそトリガーも「All Pages(全てのページで発火)」になってるんですよね。

本記事では、コンバージョンリンカータグがどんな役割を果たしているのか、どういうときに必要になるのか、そしてFacebook広告(Meta広告)など他の広告との違いは何なのかを、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

そもそも「コンバージョンリンカータグ」ってなに?

広告から訪れたユーザーが、実際に商品を購入したり、お問い合わせをしたりすることで初めて「この広告は効果があった」と評価されます。ですが、ユーザーが広告をクリックしてWebサイトに訪れた瞬間というのは、ただの通過点に過ぎません。Google広告では、ユーザーが広告をクリックすると「gclid」という広告クリック情報がURLに自動的に付加されます。

例えば、広告をクリックして遷移した先のURLが「https://example.com?gclid=abcd1234」という形になっている場合、この「gclid=abcd1234」が「この人はこの広告から来た」という“証拠”のようなものになります。しかしこの情報は、ただURLに含まれているだけでは長く保持されません。ページ遷移や再訪問時にはURLが変わることも多く、クリック情報は失われてしまいます。

コンバージョンリンカータグは、このクリック情報を一時的に保存する役割を担っています。具体的には、gclidなどのパラメータを検出して、Cookieやローカルストレージに記録します。これによって、ユーザーがその場でコンバージョンしなくても、後日またサイトを訪れてコンバージョンした場合に「この人はあの広告から来た」と紐づけて記録できるのです。

GTMを使っているなら、リンカーは必須のパーツになる

Google広告のタグを手動でサイトに埋め込んでいる場合、近年ではGoogleタグ(gtag.js)の仕様が進化しており、自動的にクリック情報の保存や判別を行ってくれるようになっています。そのため、すべてのページでGoogleタグが読み込まれているサイトであれば、コンバージョンリンカータグを明示的に設置しなくても問題ない場合が多くなってきました。

しかし、Googleタグマネージャーを使っている場合は事情が異なります。GTMを介してコンバージョンタグやリマーケティングタグを配信している場合は、gclidなどのパラメータを保存してくれる「コンバージョンリンカータグ」を自分で設置する必要があります。もしこのタグを入れずにGTMで広告タグだけを設置していた場合、ユーザーが広告から来ていても、その情報が保持されず、購入時には「ただの自然流入」として処理されてしまう可能性があるのです。つまり、広告の成果が過小評価される、もったいない状態になります。

サブドメインや別ドメインをまたぐときは追加設定が必要になる

広告をクリックして訪れたユーザーが、サイト内を移動していく際に、途中で「別ドメイン」や「サブドメイン」に切り替わるケースは意外と多く見受けられます。たとえば、LPが「campaign.example.com」で、予約フォームが「form.example.com」といった構成になっている場合、これらは同じexample.com内であっても、サブドメインが異なるため、Cookieが共有されません。

こうした構成においては、コンバージョンリンカータグの設定において「ドメイン間リンクの有効化」が必要になります。GTM上のリンカータグ設定画面で「ドメイン間でのリンクを有効にする」にチェックを入れ、リンク先となるサブドメインを「自動リンクドメイン」として登録しておくことで、クリック情報を次のドメインにも引き継ぐことが可能になります。これにより、予約フォームなど別のサブドメインでのコンバージョンであっても、最初の広告クリックとつなげて記録できるようになります。

こうした設定を行っておかないと、「広告はきっかけだったのに成果としては見えない」という、非常に惜しい状態になってしまいます。特に最近では、予約システムや申し込みフォームを外部サービスに任せているケースも増えているため、ドメインの切り替わりがあるかどうかは必ず確認しておきたいポイントです。

Meta(旧Facebook)広告との違いに注意しよう

Google広告で必要になるコンバージョンリンカータグですが、同じく広告運用の代表格であるMeta広告(Facebook・Instagram)では、この仕組み自体がそもそも存在しません。これは広告の計測の仕組みが根本的に違うためです。

Google広告は、クリックされた際にgclidといったパラメータをURLに付与し、それをウェブサイト側で保存・引き継ぐことでユーザーを追跡します。一方、Meta広告では、広告のクリックや表示といったユーザーの動きを「Metaピクセル」と呼ばれるスクリプトで直接取得しており、URLにパラメータを付けたり、保存したりする仕組みを持ちません。そのため、Meta広告ではコンバージョンリンカータグのような追加設定は不要で、Metaピクセルがしっかりページに設置されていれば計測が可能になります。

この違いを理解していないと、「Google広告ではタグがたくさん必要なのに、Meta広告では何もしなくていいんだ!」という誤解を生んでしまいがちです。どちらの広告も“正しく計測する”という目的は共通ですが、使っている技術や仕組みが違うため、それぞれに合わせた準備が必要になるのです。

設定しないとどうなるのか?広告効果を見失うリスク

コンバージョンリンカータグは、ユーザーが広告からサイトに来たという“出発点”の情報を保持し、あとから発生する成果と紐づけるための重要なパーツです。これがないまま広告を配信してしまうと、たとえ広告経由でユーザーが来て、後日購入してくれたとしても、「この成果は広告によるものだ」とは判定されず、自然検索やダイレクト訪問といった“別のチャネルの成果”としてカウントされてしまいます。

広告費用は発生しているのに成果はゼロ、という悲しい結果になる前に、GTMを使っている方は必ずこのリンカータグを設置しましょう。そして、サイト内に複数のドメインが絡んでいる場合には、ドメイン間リンク設定まで忘れずに行うことが大切です。

広告の“本当の成果”を知るために、最初に入れるべきタグ

広告運用の世界では、「計測がすべて」といっても過言ではありません。正しい計測ができていれば、成果の出ている広告と出ていない広告の違いが見え、改善や最適化に活かすことができます。その出発点にあたるのが、コンバージョンリンカータグです。

特にGTMを使ってGoogle広告のコンバージョンタグやリマーケティングタグを管理している方は、このリンカーが「広告の成果をつなぐ鍵」であるという意識を持ちましょう。設定自体は非常にシンプルで、「全ページに設置」「ドメイン間リンクの設定」この2つさえ押さえておけば、広告計測の信頼性がグッと高まります。

Google広告のパフォーマンスを本当に最大化するために、まずはこの“土台作り”から始めてみてはいかがでしょうか。

一度サイトを離れたユーザーは、広告の効果としてカウントされないの?

広告をクリックして自社サイトに訪れてくれたのに、その場で商品を購入せず、一度離脱してしまうユーザーは非常に多く存在します。けれども、数日後にまたふと再訪して、今度は購入してくれる――そんなケースもよくありますよね。では、このような場合、そのコンバージョン(=成果)は最初の広告の効果としてちゃんと記録されるのでしょうか?「URLにクリックの情報が残っていないなら、もう追えないんじゃないの?」と考えてしまう方もいるかもしれません。

この疑問はもっともで、しかもGoogle広告における「gclid(クリックID)」の仕組みを表面的に見ていると、たしかにそう思えてしまいます。なぜなら、広告をクリックして訪れた際のクリック情報はURLに含まれており、その情報はページ遷移や時間経過によって消えてしまうからです。ですが、ここにこそ「コンバージョンリンカータグ」が大きな意味を持っているのです。

URLの情報は一時的。では“残す”ために必要なものとは?

広告クリック後のURLに含まれる「gclid=xxxx」という情報は、たしかに一時的なものです。たとえば、ユーザーが「https://example.com?gclid=123abc」といったURLでサイトに訪れた場合、このURLにgclidが含まれている限り、Google広告側では「この人は広告から来た」という情報を読み取ることができます。

しかし、ユーザーがサイト内の他のページに移動したり、いったん離脱して再訪問したりする中で、このgclidのパラメータはURLから消えていきます。そしてURLから消えてしまえば、そのままではもはや「広告から来た人かどうか」の判断ができなくなってしまいます。

ここで重要なのが、「URLからは消えても、情報自体はちゃんと残せる」という点です。その保存先として使われているのが、クッキー(Cookie)やブラウザのローカルストレージと呼ばれる領域です。

クッキーって何?初心者でもわかる“ウェブ上のメモ帳”の役割

「クッキー」と聞いても、多くの方は「なんとなく聞いたことはあるけど、実際にはよくわからない」と感じるのではないでしょうか。ここでは、専門的な知識がなくても理解できるように、やさしくイメージをお伝えします。

クッキーとは、あなたがあるWebサイトを訪れたときに、その訪問情報を“メモ書き”のように、ブラウザの中にそっと保存しておく仕組みのことです。たとえば、「この人は広告をクリックして訪れた人ですよ」という情報を、クッキーというメモ帳に残しておくことで、次にその人がまたサイトを訪れたときにも「あ、この人は広告から来た人だったな」と覚えておけるのです。

このメモ帳を書き込んでくれるのが、まさに「コンバージョンリンカータグ」の役割です。タグがあることで、広告クリック時にURLに入ってきたgclidの情報を検出し、それをクッキーに保存しておくことができるようになります。

クッキーに情報があるから、あとから来た人でも広告成果になる

では、ユーザーが広告をクリックしてサイトを訪れたものの、その場で購入せずに離脱し、後日改めて訪れてコンバージョンに至った場合、その成果はどう記録されるのでしょうか。

答えは「きちんと記録されます」。なぜなら、最初の訪問時にコンバージョンリンカータグが設置されていれば、そのタグがURLの中にあるgclidを検出し、クリック情報をクッキーに保存しているからです。つまり、URLから情報が消えてしまっても、クッキーが残っていれば、その情報は“見えないところでずっと生きている”のです。

その後、ユーザーが別のルート(たとえばブックマーク、自然検索、SNS経由など)で再訪問し、購入や申し込みといった成果が発生した場合でも、「この人はもともと広告から来た人だった」と判別できるため、Google広告の成果としてしっかり記録されます。これにより、コンバージョンを正しく追跡することができ、広告の本当の効果を見失わずに済むのです。

コンバージョンリンカータグがなければ、この仕組みは動かない

ここで大事なポイントは、こうした仕組みが動くのは**「コンバージョンリンカータグが入っている場合に限る」**ということです。GTM(Googleタグマネージャー)でGoogle広告のタグを配信している場合、このリンカータグを入れていなければ、クリック情報はクッキーに保存されません。そのため、ユーザーがどれだけ広告から来ていても、時間をおいて戻ってきたときには「はじめて来た人」として扱われてしまいます。

その結果、広告が実際には効果を発揮していたにもかかわらず、成果としては何も起きていないように見えてしまう。こうした“見えない損”を防ぐためにも、コンバージョンリンカータグは広告計測において非常に重要な存在だと言えるのです。

結論:広告成果を正しく測るには“見えない保存”の仕組みがカギになる

「URLにパラメータがないから意味がないのでは?」という疑問は、広告計測の表面的な仕組みだけを見ていると、たしかにそう思えてしまいます。ですが、実際にはその情報を裏側で保存し続ける仕組み、すなわちクッキーとコンバージョンリンカータグの連携があることで、時間をおいた再訪でも成果を正しく記録することが可能になります。

広告を“成果につながるもの”として評価するためには、このような「見えない情報の保存と引き継ぎ」が必要不可欠です。そしてそれを担っているのが、コンバージョンリンカータグなのです。広告計測をきちんと機能させたいのであれば、GTMを使っている人こそ、このタグの役割と重要性をしっかり理解しておくべきだと言えるでしょう。