広告運用で成果が出ない時|広告運用を外注するタイミング

「でもやるんだよ」はデジタル広告の運用代理店のブランドなのですが、世の中には成果の出る広告運用と、成果の出ない広告運用が間違いなくあります。

これは言い訳でもなんでもなくて、どれだけ優秀な広告運用者が対応しても全然CPAに見合わない案件というのが実際にあるわけです。

まあ単純に「商品・ビジネスモデルが悪ければ成果出ないよね」と言える訳ですが、もう少し深掘りして今回の記事では考えてみようと思います。

伝統的なマーケティングと、デジタルマーケティング

フィリップ・コトラー先生の教科書で 『マーケティング4.0』という本があるのですが、この本の中に非常に良いことが書いてあります。

それが「伝統的なマーケティングと、デジタルマーケティング」というセクションです。

要はデジタル・マーケティング(広告運用とかSEOとかSNS運用とか)というものは、伝統的マーケティングにとって代わるべきものではないという意味なのですが、

伝統的なマーケティングとは、インターネットやデジタル技術が普及する以前に用いられていたマーケティング手法の総称で、主に以下のような特徴や手法を指します。

- テレビ広告

- 広いリーチを持つ代表的な手法で、多くの企業がブランディングや商品の認知を目的に活用してきました。

- 新聞・雑誌広告

- 特定の地域や読者層をターゲットとする手法。専門誌ではよりターゲット層にリーチしやすい特徴があります。

- ラジオ広告

- 地域密着型の広告として効果的で、地元のリスナーにアプローチできます。

- ダイレクトメール(DM)

- 郵送や配布物を通じて、特定のターゲットに商品やサービスを紹介する手法です。

- イベント・展示会

- 実際に顧客と接触し、製品のデモや説明を行う場として利用されます。

- アウトドア広告(看板・ポスター)

- 街頭や交通機関に設置され、視覚的に強いインパクトを与える手法。

- 口コミ

- 広告ではないが、伝統的なマーケティングでは、直接的な人のつながりを活用して商品の評判を広めることが重要視されていました。

運用型の広告はこういった “伝統的なマーケティング手法” ではない “デジタルマーケティング” の領域に入るのですが、

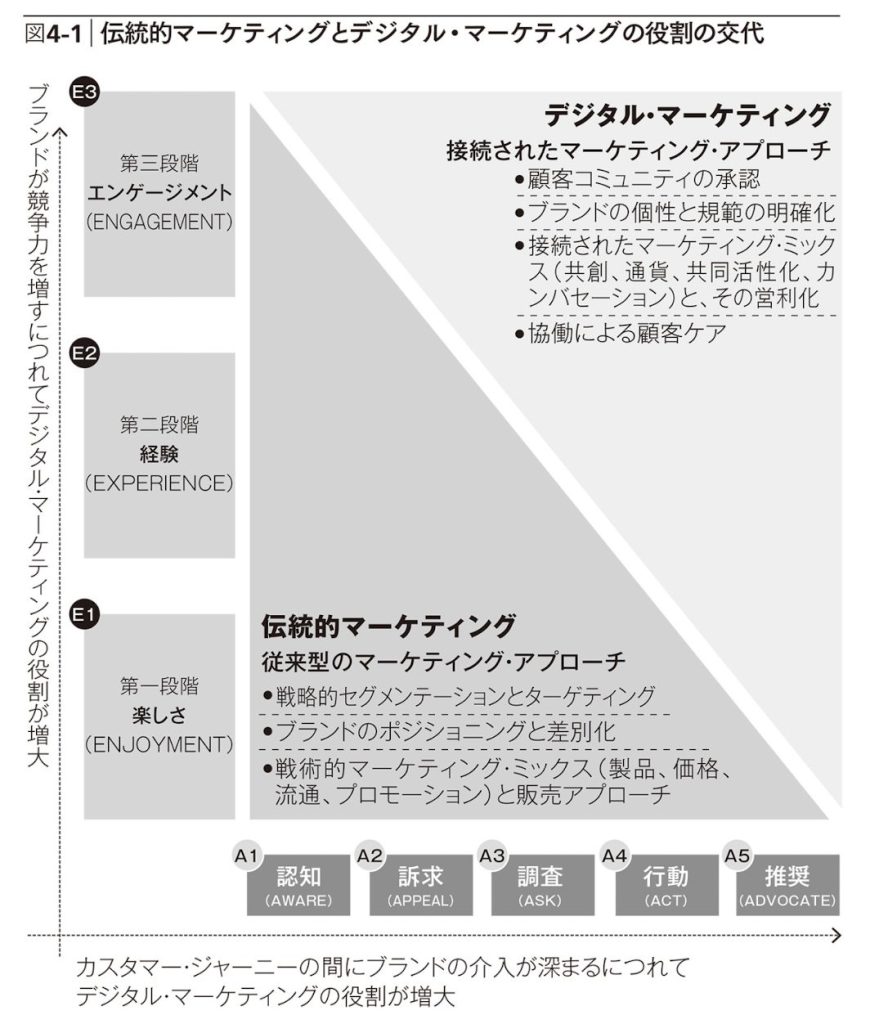

コトラー先生は、この二つのマーケティング手法について、こんなことを言っております。

企業と顧客の交流の初期段階では、伝統的 マーケティングが認知と関心の構築に大きな役割を果たす。交流が進み、顧客 が企業とのより緊密な関係を求めるようになると、デジタル・マーケティング の重要性が高まる。 デジタル・マーケティングの最も重要な役割は、行動と推 奨を促すことだ。 デジタル・マーケティングは伝統的マーケティングより測定 しやすいので、その焦点は結果を出すことに当てられる。 それに対し伝統的 マーケティングでは、顧客の交流をスタートさせることに焦点が当てられる。

そして、この文章と共に以下の画像が付いてたのですが、

これを見ると「成果の出る広告運用・成果の出ない広告運用」に関して凄く重要なことが分かります。

「伝統的なマーケティング」の部分に

- 戦略的セグメンテーションとターゲティング

- ブランドのポジショニングと差別化

- 戦略的マーケティングミックス

って入っているんですよね。

結局のところ成果が出る広告運用というのは ①ビジネスの戦略段階から外してない ②色々なマーケ手法をちゃんとミックス出来ている。

上記の①と②が事業責任者は理解しているというのが凄く大事、そして理解していなくとも回っているのが大事。

こういう状態になっていないのに単にWeb広告で集客しようとしても、自社の差別化・競争優位が確立出来てないので中々継続するのが難しいし、

広告運用は魔法じゃないから期待に沿うことは難しいよねっていう話なわけですね。

(誤解されても嫌なんだけど)敢えて極端なことを言うと、運用型広告の代理店としての使命というのは、

この分野で広告効果を最大化させ、お客様が内製化するよりも経済合理性があるよねって思ってもらえることであり、

決してお金儲けを手伝うことではないと考えています。お金を儲けるのは、事業責任者やバカ高い人月をチャージするコンサルの仕事ではないでしょうか?